|

大型船舶 SOLAS船 非SOLAS船 |

国際条約▶ 国 内 法▶ |

国際VHF機器の装備を義務付け DSC(*)付(デジタル化)国際VHF機器の設置が義務付け |

|

小型船舶 総トン数100t未満の船舶 |

▶▶▶ |

機器の設置は任意 【現状】 |

|

船舶の規模・船種を問わない相互の通信ができない

|

小型船舶は、デジタル化等の最新の技術成果が取り入れられていない

・音声のみの通信しかできない ・遭難緊急時にボタン一つで通信可能なDSCが 使用できない |

|

| ▼ 船舶共通通信システムの早期導入 |

▼ DSC等のデジタル化機器の普及促進 |

北米等で普及している国際VHF機器を我が国へ円滑に導入するための関係規定の見直し

北米等普及国際機器導入障害となる技術的条件見直し

【改正概要】

・干渉を与えないための基準や共通通信システムとしての基本性能に限定し、義務設備に求められる機能や耐久性の要件を除外例:受信性能や高度なDSC機能を除外

・ATIS(*)の装備強制を撤廃(告示改正予定)

無線局免許手続の簡素化により普及を促進

【改正概要】

DSC付き国際VHF機器を適合証明設備の対象として追加

ユーザー負担の軽減を図り、普及を促進

【改正概要】

携帯型 5W以下 定期検査不要

据置型 25W以下 検査の周期を3年から5年に延長

*自動識別装置(Automatic Transmitting Identification System)の略で、発射された電波の所在を明らかにするために送信装置に組み込まれるものをいう。マリンVHF機器に備付けが義務づけられている。

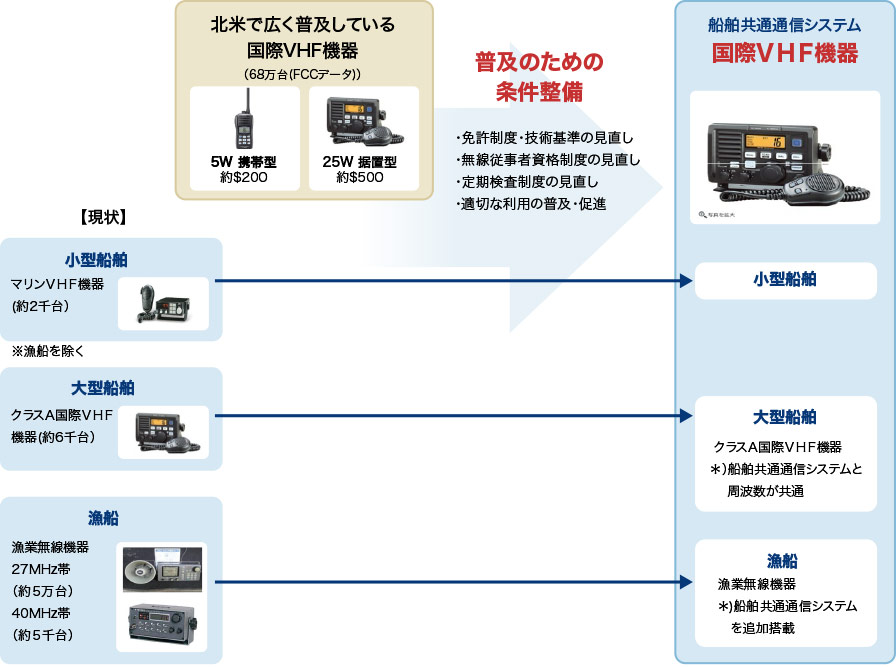

船舶に搭載された無線通信システムは、大型船、小型船、漁船といった種類によって無線機器が異なり、相互に連絡を取り合うことが困難な状況となっていました。

このように船舶間で直接連絡を取れないことが、衝突などの危険を回避する際の妨げの一つになっていることから、大型船で搭載が義務付けられている国際VHF無線器機を基本として、船舶間で共通に使用できる通信システム(船舶共通通信システム)を早急に普及させるため、小型船舶が任意に国際VHF無線機を設置しやすいよう平成21年10月電波法関係告示等の改正が行われ、北米等で普及している安価な国際VHF無線機を日本でも使用できるようになりました。

これにより船舶共通通信システムとして国際VHF無線機が小型船に普及すれば、船舶の大きさや用途が違っても全ての船舶間で共通の通信ができ、外国船との交信も含めて、迅速な危険回避行動が取れ船舶の安全航行に繋がることが期待されています。

| 国際VHF機 | 必要資格 | 無線局の種類 | 定期検査 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| 携帯型5W | 第3級海上特殊無線技士以上 | 特定船舶局 注1) | 不要 | DSC付もあり注2) |

| 据置型25W | 第2級海上特殊無線技士以上 | 特定船舶局 注1) | 5年毎に必要 | DSC付で技術基準に適合している機種が多数あり |

注1)北米等で普及している国際VHF器機を我が国に導入するため技術基準の見直しが行われ、日本の技術基準適合証明を有する国際VHF器機が安価(5Wタイプは2万円台から)で販売されています。技術基準適合証明を有する設備は、無線局を開局する際に簡易な手続きにより免許が取得できます。詳しくは無線器機の販売店又は管轄する総合通信局にお問合せ下さい。

注2)第3級海上特殊無線技士の操作範囲にDSC(デジタル選択呼出装置)の操作は含まれていません。従って5Wの国際VHF無線機でもDSC機能付の場合は、開局時に第2級海上特殊無線技士の資格が必要になります。

○電波法関係の改正や船舶共通通信システムの詳細については、総務省ホームページ等を参照して下さい。